2. Dans la définition grammaticale du mot «sujet»

-« le sujet est le substantif dont le verbe exprime l'action »-, il suffit de remplacer les mots substantif et verbe par les mots personne et roi pour en tirer une définition politique : «le sujet est la personne dont le roi exprime l'action. » Nous dirons que les mots personne et roi sont les équivalents politiques des mots substantif et verbe.

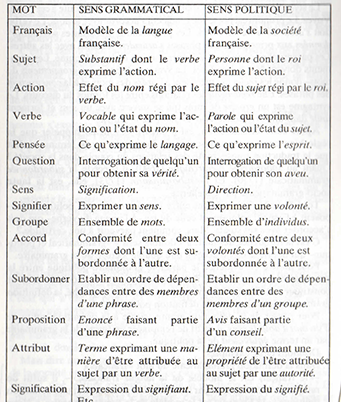

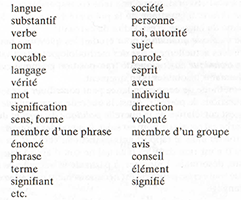

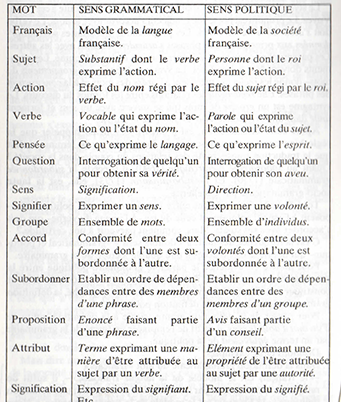

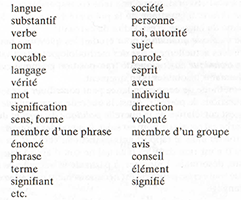

Cette méthode permet de construire le tableau suivant:

De cette série de définitions, il est possible de tirer un dictionnaire analogique grammaire-politique :

Ajoutons que chacun de nous existe dans le langage par son nom propre et que notre position sociale est régie par la syntaxe. La phrase «Jean est le chef de Pierre» comporte les mêmes mots que la phrase «Pierre est le chef de Jean », mais signifie l'inverse, du seul fait de la syntaxe. Précisons également que toutes les catégories sociales occupent un quartier du dictionnaire et que les mots clefs —la justice, la défense, la sécurité, le droit, etc.— ont un double sens physique et moral. Et nous pourrons, désormais, imaginer toutes les possibilités de correspondance à tirer du jeu de miroirs que constitue l'équivalence de la grammaire et de la politique.

En fait, rien n'est dans la grammaire qui ne soit dans la politique, et rien dans la politique qui ne soit dans la grammaire. En langage médiéval, on dirait qu'il y a analogie entre la politique et la grammaire, tandis qu'en langage moderne —pour signifier exactement la même chose— on dira qu'il y a un isomorphisme entre les deux. Retenons le mot d'analogie.

De la grille de lecture analogique, à double entrée, entre la grammaire et la politique, il est possible, au choix, de traiter tout problème politique par la grammaire ou tout problème de grammaire par la politique !

En particulier, en partant de la définition de la grammaire : «l'ensemble des règles nécessaires pour maîtriser (gouverner) correctement la langue », on tire la définition équivalente de la politique : «l'ensemble des règles nécessaires pour maîtriser (gouverner) correctement la société ».

Les applications pratiques d'une telle correspondance sont :

1. Une théorie linguistique de la politique basée sur le fonctionnement même du langage, c'est-à-dire du cerveau;

2. Une méthode qualitative pour étudier les questions humaines qui sont abordées actuellement par des méthodologies quantitatives ;

3. Une technique analogique de transposition grammaticale des problèmes humains insolubles politiquement.

Cette méthode de correspondance peut contribuer à résoudre nombre de questions de pouvoir. Ainsi, la querelle grammaticale du nom et du verbe est corrélative de la querelle politique du sujet et du roi.

Si le verbe est roi et si le nom est sujet, le noeud des rapports politiques doit se trouver dans le rapport grammatical du verbe et du nom.

Puisqu'il n'est rien dans les faits qui ne soit d'abord dans l'esprit, il nous reste, désormais, à montrer, à partir de la querelle du nom et du verbe, que toute crise politique est nécessairement précédée d'une crise dans le langage.

Pp 180-182

Quelle est la ligne de fracture de la querelle?

Tous les grammairiens sont d'accord pour dire que le nom et le verbe sont les deux pivots de la phrase grammaticale. Exactement dans le même rapport analogique que tous les politologues admettent que le sujet et le roi (le suzerain, le prince, l'État) sont les deux pivots obligés de la phrase politique. Et toute l'histoire de cette querelle témoigne de cette transposition permanente du verbe au roi et du nom au sujet.

Mais, en revanche, les opinions divergent -depuis des milliers d'années !- sur la question de savoir lequel des deux termes -du nom (le sujet) ou du verbe (le roi)- est le plus important : lequel donne le mouvement, lequel donne son sens à l'ensemble, lequel gouverne la phrase?

D'un côté, on appelle réalistes, ceux qui donnent le premier rôle au verbe tout en pensant que le nom a une signification réelle. De l'autre, on appelle nominalistes, ceux qui donnent le premier rôle au nom, et affirment que le nom a la signification arbitraire que lui donne l'homme lorsqu'il nomme un objet pour son usage.

Dès l'origine, cette querelle a divisé l'esprit occidental en deux camps irréconciliables, qui se sont livré une guerre sans merci jusqu'à nos jours, sous les formes les plus variées.

P. 184

Sur l'origine du langage

Pour le réaliste, le langage vient du verbe divin et les noms, de la réalité elle-même. Le langage a rapport à l'absolu.

Les réalistes, qu'ils soient chrétiens ou cabalistes juifs, partent de la révélation de la Genèse. Constatant que l'origine du langage est le verbe divin lui-même ils en déduisent que le langage, en soi, a quelque chose de divin. N'est-ce pas, justement, les paroles précises de la consécration qui permettent au prêtre de consacrer le pain et le vin en le corps et le sang du Christ ? «Car le mot, c'est le verbe, et le verbe, c'est Dieu » (Victor Hugo).

Le verbe n'est pas seulement la parole de Dieu, il est la volonté divine elle-même. C'est donc au verbe que revient la première place dans la phrase grammaticale, au verbe qui exprime la volonté et le point de vue de celui qui parle: «Le verbe régit la phrase: régir, c'est entraîner avec soi un autre mot du discours à l'intérieur d'une construction pour la perfection de cette construction7.» L'analogie politique de cette phrase ne peut échapper à personne. Il suffit de remplacer verbe par roi, langue par société et nom par sujet. N'est-ce pas le propre du roi que de régir ? D'ailleurs, contrairement au nom, le verbe peut exister seul, dans l'impératif, comme le montre aujourd'hui l'informatique qui met le verbe au premier plan; erase, print, go to, start, escape, sont la nouvelle poésie du verbe qui régit le monde moderne. Cela ne signifierait-il pas qu'aujourd'hui l'information est le nouveau nom du verbe ?

Le réaliste ne donne au nom que la deuxième place, mais c'est pour affirmer sa réalité. C'est la chose qui fait le nom. Le nom et la chose sont, comme l'âme et le corps, les deux formes d'une même réalité.

Les définitions de mots du réaliste expriment la vérité absolue des choses. «La vérité, toute la vérité, rien que la vérité» est une formule réaliste. Pour le réaliste, la vérité ne se divise pas. Et la lettre qui divise est condamnée sans appel par saint Paul: C'est «la lettre qui tue» et «l'Esprit qui vivifie», comme par le Christ: «Malheur à vous, docteurs de la Loi, qui vous êtes saisis de la clef de la science: vous n'êtes pas entrés vous-mêmes, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés.» (Luc 11, 52).

Le nom naturel n'est pas plus arbitraire, par rapport à la réalité, que le mot parallélogramme —inventé par l'homme— ne l'est par rapport à la figure qu'il désigne: un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Appeler triangle, la figure du parallélogramme ne serait-il pas un non-sens? Eh bien ! pour le réaliste, le rapport entre e nom nature et a c ose est encore p us troit que celui du parallélogramme et la figure qu'il désigne. Car ce rapport n'est pas une question de forme externe mais d'être intime; car il est ontologique.

Pour prendre une image, le nom est à la chose ce que la musique est aux sentiments de l'âme. Et qui oserait prétendre qu'en musique les notes sont arbitraires ? Qui oserait faire défiler au pas un régiment sur l'air d'une valse viennoise en disant que le rythme n'est qu'une convention arbitraire?

C'est cette signification cachée des mots que la Kabbale cherche dans le texte biblique. Doctrine ésotérique, de tradition judaïque -qui se répandit dans le sud de la France et en Espagne, du mie siècle au début du xiv-, la Kabbale traite le langage comme un véritable message chiffré dont le code serait la langue hébraïque elle-même.

On sait, en effet, qu'en hébreu les vingt-deux lettres de l'alphabet sont aussi des chiffres. En donnant aux lettres d'un mot leur valeur et en faisant le total, on obtient un nombre dont l'équivalent en lettres en révèle le sens caché. Ainsi, Dieu = 13 et Amour = 13. Dieu est donc amour. De même, Dieu + Amour = 26, qui est le nom de Yahvé. On montrerait de la même manière que Adam + Eve = Yahvé. Et c'est ainsi que le fameux «bereshit», le premier mot de la Bible, peut avoir soixante-dix significations différentes!

Les réalistes chrétiens, quant à eux, considèrent que le langage est un dépôt sacré dont ils cherchent à retrouver la source dans l'étymologie -la science du vrai mot originel- à laquelle ils donnent la première place.

Mais l'hébreu -la langue du peuple élu- n'est-elle pas la langue adamique (celle d'Adam)? Telle est la question que se poseront les orientalistes à partir du xvte siècle et Fabre d'Olivet (1768-1825) à la fin du xvilie siècle.

Pour conclure, il faut constater que, par nature, le langage comme l'homme sont d'abord réalistes. Ainsi, par exemple, on parle couramment du Français au xve siècle. Or, parler ainsi est doublement réaliste. C'est, d'abord, supposer que cela a un sens de désigner tous les Français de l'époque par un seul mot au singulier: le Français. Ensuite, c'est considérer que, d'une certaine manière, le Français d'autrefois est le même que celui d'aujourd'hui! De même, la simple dénomination d'«histoire de France» est typiquement réalisme. De même, le Provençal qui vous dit «cela fait des générations que nous ne nous donnons pas le bonjour» est d'un réalisme qui confine au « surréalisme »...

Enfin, tout simplement parler, n'est-ce pas supposer que tous les mots individuels d'une phase dont un seul tout bien réel ? N'est-ce pas déjà faire profession de réalisme ?

2. Dans la définition grammaticale du mot «sujet»

-« le sujet est le substantif dont le verbe exprime l'action »-, il suffit de remplacer les mots substantif et verbe par les mots personne et roi pour en tirer une définition politique : «le sujet est la personne dont le roi exprime l'action. » Nous dirons que les mots personne et roi sont les équivalents politiques des mots substantif et verbe.

Cette méthode permet de construire le tableau suivant:

De cette série de définitions, il est possible de tirer un dictionnaire analogique grammaire-politique :

Ajoutons que chacun de nous existe dans le langage par son nom propre et que notre position sociale est régie par la syntaxe. La phrase «Jean est le chef de Pierre» comporte les mêmes mots que la phrase «Pierre est le chef de Jean », mais signifie l'inverse, du seul fait de la syntaxe. Précisons également que toutes les catégories sociales occupent un quartier du dictionnaire et que les mots clefs —la justice, la défense, la sécurité, le droit, etc.— ont un double sens physique et moral. Et nous pourrons, désormais, imaginer toutes les possibilités de correspondance à tirer du jeu de miroirs que constitue l'équivalence de la grammaire et de la politique.

En fait, rien n'est dans la grammaire qui ne soit dans la politique, et rien dans la politique qui ne soit dans la grammaire. En langage médiéval, on dirait qu'il y a analogie entre la politique et la grammaire, tandis qu'en langage moderne —pour signifier exactement la même chose— on dira qu'il y a un isomorphisme entre les deux. Retenons le mot d'analogie.

De la grille de lecture analogique, à double entrée, entre la grammaire et la politique, il est possible, au choix, de traiter tout problème politique par la grammaire ou tout problème de grammaire par la politique !

En particulier, en partant de la définition de la grammaire : «l'ensemble des règles nécessaires pour maîtriser (gouverner) correctement la langue », on tire la définition équivalente de la politique : «l'ensemble des règles nécessaires pour maîtriser (gouverner) correctement la société ».

Les applications pratiques d'une telle correspondance sont :

1. Une théorie linguistique de la politique basée sur le fonctionnement même du langage, c'est-à-dire du cerveau;

2. Une méthode qualitative pour étudier les questions humaines qui sont abordées actuellement par des méthodologies quantitatives ;

3. Une technique analogique de transposition grammaticale des problèmes humains insolubles politiquement.

Cette méthode de correspondance peut contribuer à résoudre nombre de questions de pouvoir. Ainsi, la querelle grammaticale du nom et du verbe est corrélative de la querelle politique du sujet et du roi.

Si le verbe est roi et si le nom est sujet, le noeud des rapports politiques doit se trouver dans le rapport grammatical du verbe et du nom.

Puisqu'il n'est rien dans les faits qui ne soit d'abord dans l'esprit, il nous reste, désormais, à montrer, à partir de la querelle du nom et du verbe, que toute crise politique est nécessairement précédée d'une crise dans le langage.

Pp 180-182

Quelle est la ligne de fracture de la querelle?

Tous les grammairiens sont d'accord pour dire que le nom et le verbe sont les deux pivots de la phrase grammaticale. Exactement dans le même rapport analogique que tous les politologues admettent que le sujet et le roi (le suzerain, le prince, l'État) sont les deux pivots obligés de la phrase politique. Et toute l'histoire de cette querelle témoigne de cette transposition permanente du verbe au roi et du nom au sujet.

Mais, en revanche, les opinions divergent -depuis des milliers d'années !- sur la question de savoir lequel des deux termes -du nom (le sujet) ou du verbe (le roi)- est le plus important : lequel donne le mouvement, lequel donne son sens à l'ensemble, lequel gouverne la phrase?

D'un côté, on appelle réalistes, ceux qui donnent le premier rôle au verbe tout en pensant que le nom a une signification réelle. De l'autre, on appelle nominalistes, ceux qui donnent le premier rôle au nom, et affirment que le nom a la signification arbitraire que lui donne l'homme lorsqu'il nomme un objet pour son usage.

Dès l'origine, cette querelle a divisé l'esprit occidental en deux camps irréconciliables, qui se sont livré une guerre sans merci jusqu'à nos jours, sous les formes les plus variées.

P. 184

Sur l'origine du langage

Pour le réaliste, le langage vient du verbe divin et les noms, de la réalité elle-même. Le langage a rapport à l'absolu.

Les réalistes, qu'ils soient chrétiens ou cabalistes juifs, partent de la révélation de la Genèse. Constatant que l'origine du langage est le verbe divin lui-même ils en déduisent que le langage, en soi, a quelque chose de divin. N'est-ce pas, justement, les paroles précises de la consécration qui permettent au prêtre de consacrer le pain et le vin en le corps et le sang du Christ ? «Car le mot, c'est le verbe, et le verbe, c'est Dieu » (Victor Hugo).

Le verbe n'est pas seulement la parole de Dieu, il est la volonté divine elle-même. C'est donc au verbe que revient la première place dans la phrase grammaticale, au verbe qui exprime la volonté et le point de vue de celui qui parle: «Le verbe régit la phrase: régir, c'est entraîner avec soi un autre mot du discours à l'intérieur d'une construction pour la perfection de cette construction7.» L'analogie politique de cette phrase ne peut échapper à personne. Il suffit de remplacer verbe par roi, langue par société et nom par sujet. N'est-ce pas le propre du roi que de régir ? D'ailleurs, contrairement au nom, le verbe peut exister seul, dans l'impératif, comme le montre aujourd'hui l'informatique qui met le verbe au premier plan; erase, print, go to, start, escape, sont la nouvelle poésie du verbe qui régit le monde moderne. Cela ne signifierait-il pas qu'aujourd'hui l'information est le nouveau nom du verbe ?

Le réaliste ne donne au nom que la deuxième place, mais c'est pour affirmer sa réalité. C'est la chose qui fait le nom. Le nom et la chose sont, comme l'âme et le corps, les deux formes d'une même réalité.

Les définitions de mots du réaliste expriment la vérité absolue des choses. «La vérité, toute la vérité, rien que la vérité» est une formule réaliste. Pour le réaliste, la vérité ne se divise pas. Et la lettre qui divise est condamnée sans appel par saint Paul: C'est «la lettre qui tue» et «l'Esprit qui vivifie», comme par le Christ: «Malheur à vous, docteurs de la Loi, qui vous êtes saisis de la clef de la science: vous n'êtes pas entrés vous-mêmes, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés.» (Luc 11, 52).

Le nom naturel n'est pas plus arbitraire, par rapport à la réalité, que le mot parallélogramme —inventé par l'homme— ne l'est par rapport à la figure qu'il désigne: un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Appeler triangle, la figure du parallélogramme ne serait-il pas un non-sens? Eh bien ! pour le réaliste, le rapport entre e nom nature et a c ose est encore p us troit que celui du parallélogramme et la figure qu'il désigne. Car ce rapport n'est pas une question de forme externe mais d'être intime; car il est ontologique.

Pour prendre une image, le nom est à la chose ce que la musique est aux sentiments de l'âme. Et qui oserait prétendre qu'en musique les notes sont arbitraires ? Qui oserait faire défiler au pas un régiment sur l'air d'une valse viennoise en disant que le rythme n'est qu'une convention arbitraire?

C'est cette signification cachée des mots que la Kabbale cherche dans le texte biblique. Doctrine ésotérique, de tradition judaïque -qui se répandit dans le sud de la France et en Espagne, du mie siècle au début du xiv-, la Kabbale traite le langage comme un véritable message chiffré dont le code serait la langue hébraïque elle-même.

On sait, en effet, qu'en hébreu les vingt-deux lettres de l'alphabet sont aussi des chiffres. En donnant aux lettres d'un mot leur valeur et en faisant le total, on obtient un nombre dont l'équivalent en lettres en révèle le sens caché. Ainsi, Dieu = 13 et Amour = 13. Dieu est donc amour. De même, Dieu + Amour = 26, qui est le nom de Yahvé. On montrerait de la même manière que Adam + Eve = Yahvé. Et c'est ainsi que le fameux «bereshit», le premier mot de la Bible, peut avoir soixante-dix significations différentes!

Les réalistes chrétiens, quant à eux, considèrent que le langage est un dépôt sacré dont ils cherchent à retrouver la source dans l'étymologie -la science du vrai mot originel- à laquelle ils donnent la première place.

Mais l'hébreu -la langue du peuple élu- n'est-elle pas la langue adamique (celle d'Adam)? Telle est la question que se poseront les orientalistes à partir du xvte siècle et Fabre d'Olivet (1768-1825) à la fin du xvilie siècle.

Pour conclure, il faut constater que, par nature, le langage comme l'homme sont d'abord réalistes. Ainsi, par exemple, on parle couramment du Français au xve siècle. Or, parler ainsi est doublement réaliste. C'est, d'abord, supposer que cela a un sens de désigner tous les Français de l'époque par un seul mot au singulier: le Français. Ensuite, c'est considérer que, d'une certaine manière, le Français d'autrefois est le même que celui d'aujourd'hui! De même, la simple dénomination d'«histoire de France» est typiquement réalisme. De même, le Provençal qui vous dit «cela fait des générations que nous ne nous donnons pas le bonjour» est d'un réalisme qui confine au « surréalisme »...

Enfin, tout simplement parler, n'est-ce pas supposer que tous les mots individuels d'une phase dont un seul tout bien réel ? N'est-ce pas déjà faire profession de réalisme ?

P 189-191

Sur l'origine de la connaissance

Pour le réaliste, l'esprit, c'est le verbe. La connaissance vient du verbe divin, et les idées de l'esprit. L'objet suprême de la connaissance est l'absolu de l'être. Les idées sont à la connaissance ce que les noms sont à la réalité. Du fait que les noms sont véritables, les réalistes déduisent que les idées, elle aussi, sont véritables.

Pour un réaliste, pensée vaut acte. « J'ai péché par pensée, par parole, par action et par omission», dit le pénitent. Le degré de réalité décroissante de la faute est clair: il va en décroissant de l'esprit vers les sens! Au sommet de la réalité, se trouvent le bon, le bien et le vrai qui «existent» et doivent conditionner toute la vie. L'existence de «l'arbre de la connaissance du bien et du mal» de la Genèse atteste que le bien et le mal ne sont pas arbitraires. Ils existent en dehors du bon vouloir de l'homme. Ils sont même la finalité de l'être.

La théorie réaliste de la connaissance est donc celle des idées innées. Dieu a créé simultanément le corps et l'esprit de l'homme —comme chose et nom— sur le même modèle. En dotant l'homme du langage, Dieu lui a donné les idées de base indispensables pour construire les autres et pour assurer son salut. L'idée du bien et du mal n'est-elle pas la première idée innée? se demande le réaliste.

C'est l'harmonie préétablie de l'esprit, des idées et du langage, qui explique que l'enfant de deux à trois ans puisse apprendre si vite sa langue maternelle naturelle, alors qu'il doit attendre l'âge de la puberté pour pouvoir apprendre le langage artificiel des mathématiques.

L'analogie de l'incarnation —le dogme clef du réalisme chrétien—est la matrice de la pensée réaliste. Puisque Dieu s'est incarné dans le Christ— homme-dieu, engendré et non pas créé— l'homme médiéval cherchera constamment à expliquer les réalités d'en bas par celles d'en haut. Pour lui, tout le monde temporel n'est que l'incarnation —le miroir— du monde surnaturel: l'homme a été fait à l'image de Dieu; le langage, à l'image du Verbe; et la connaissance, à l'image de l'intelligence divine. «Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut.»

Et c'est parce qu'il part toujours de la réalité spirituelle que l'homme médiéval comprend des idées aussi absurdes —pour le nominaliste— que celle de la Trinité ou que celle de Transsubstantiation, qui échappent à toute représentation sensible.

La meilleure manière, sans doute, de sentir concrètement l'origine

réaliste de la connaissance médiévale, est de la lire directement dans sa peinture. Observons comment des artistes tels que Jean Fouquet (1420-1470) ou Botticelli (1444-1510) cherchent obstinément à incarner par leur peinture les réalités spirituelles —les seules vraies—et non à abstraire dans leurs toiles les réalités matérielles trompeuses.

L'analogie biologique est la clef de l'incarnation réaliste. C'est par ce biais que le réaliste conçoit concrètement l'idée de l'universel, l'idée de l'homme, comment «plusieurs hommes sont spécifiquement un seul homme ». Il constate, en effet, que ce sont les espèces —"I" 'homme, "le" cheval, "le" lion, etc.—, et non pas "les" individus, que Dieu a créées et qui se reproduisent. L'homme engendre l'homme et Pierre ne saurait engendrer Pierre !

Si le mot homme a un sens absolu, c'est parce que tous les hommes descendent d'Adam et sont un dans son modèle primordial. De même l'homme ne fait que reproduire, sous une forme ou sous une autre, le langage adamique initial que Dieu a inventé. Et les barrières génétiques originelles sont justement faites pour protéger les modèles génétiques tout comme les règles de grammaire verrouillent les catégories de l'entendement: le mulet ne peut pas se reproduire, car il n'est pas un modèle, pas plus que le non-sens ne saurait trouver sa place sans la génération de la phrase. Pour l'homme médiéval, les idées générales —les universaux— sont donc à l'image de l'espèce: des réalités indépendantes de l'homme et qu'il ne saurait créer lui-même.

Notons qu'en défendant les espèces menacées et non les individus, nos écologistes se révèlent être, à leur insu, des réalistes. Ce ne sont pas les cigognes qu'ils défendent mais la cigogne; les phoques, mais le phoque; les koalas, mais le koala. Ils savent bien que c'est la qualité de l'espèce qui fait les individus et non le nombre des individus qui fait la qualité de l'espèce. Un million de moineaux ne permettront plus jamais de recréer un seul couple de pigeons d'Amérique: cette espèce est disparue à jamais, comme bien d'autres. Et ce n'est pas la brillante théorie de l'évolution qui nous la rendra...

Quand la population d'une espèce descend au-dessous d'un certain nombre limite d'individus, elle disparaît. La baisse, puis la disparition totale de l'espèce ne peuvent plus être enrayées, comme l'a montré la disparition des pigeons américains. Cette observation réaliste donne l'espèce comme première par rapport à l'individu. C'est bien l'espèce qui fait l'individu et non l'inverse.

De la réalité de l'espèce, le réaliste tire l'idée de la réalité de la famille qui devient son modèle représentatif de la stabilité, du mouvement, de l'unité et de l'autorité.

la quête du règne de l'Utopie, à partir de la Renaissance. Mais quel va être le moteur de l'Utopie? L'imitation du monde minéral.

En effet, l'analogie minérale donne au nominaliste ce que l'analogie biologique donne au réaliste: des modèles d'idées générales pour penser l'ensemble, le global, le tout.

Dès le départ, c'est du règne minéral —des cristaux et du mouvement des astres— que le premier véritable mathématicien —Pythagore— a tiré ses modèles. C'est en regardant un cristal que le géomètre conçoit comment le triangle est universel —Un— dans tous les cristaux.

C'est en observant le monde sidéral des astres —la révolution du système solaire— que le mathématicien invente le moteur. Et la machine sera pour le nominaliste, ce que la famille est pour le réaliste : le modèle clef de sa représentation du monde. Le moteur —la mécanique— deviendra rapidement l'idée mère de tout le nominaliste. C'est même lui qui le rendra invincible. Ainsi, sans le moteur qui a remplacé le cheval, la paysannerie aurait-elle pu être vaincue —quasiment éliminée— par la bourgeoisie urbaine?

C'est au xvtie siècle —le siècle d'or de la mécanique— que Descartes —qui part du manifeste mathématique de Galilée— met un moteur au rasoir d'Occam en inventant son Discours de la Méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences (1637). Ce titre semble anodin, mais, avec lui, c'est toute la mécanisation de la pensée qui se met en marche.

En fait, «Descartes est le créateur de l' "esprit géométrique" qui insiste sur le fait que le calcul et les chiffres sont les clefs de toute compréhension. Il a jeté les bases d'un monde fondé sur tes mesures (...) Fontenelle, (...), a précisé que "l'esprit géométrique n'est pas tellement attaché à la géométrie qu'on ne puisse l'en démêler pour le transporter dans d'autres domaines du savoir." » Bientôt, une légion de disciples appliqueront sa méthode à la politique, à la philosophie, à la littérature et à la religion.

Notons que Descartes ment effrontément quand il prétend faire « table rase» de tout pour fonder sa philosophie. Car, en fait, il épargne les seules mathématiques, l'indispensable instrument d'analyse pour faire... sa table: pas de «table rase » possible sans table!

En bon nominaliste, «il dédaigne l'histoire, les langues, l'érudition en général, les élégances de style (le sien s'en ressent)», mais il ne fait table rase ni de Pythagore, ni d'Euclide, ni du binaire. Il suffit de relire le récit de sa fameuse nuit d'illumination, du 10 novembre 1619, pour s'en convaincre.

Le projet de Descartes est donc bien de réécrire l'ensemble du savoir dans le seul langage mathématique. Et, ce faisant, il ne lui vient même

P. 201

Jusqu'au Xviic siècle, la pensée française prenait ses racines dans la religion d'en haut, dans la logique verbale de la langue naturelle héréditaire. Après le xvnc siècle, la philosophie française prendra ses racines dans la laïcité d'en bas, dans la raison mécanique du langage de la géométrie. Posé en termes d'analogie médiévale, cette inversion des sources de l'esprit —haut et bas— marque l'anéantissement de la transcendance (1640).

C'est ainsi que le Grand Siècle est le point de basculement de toute l'équation féodale, de toute la question des trois origines. L'homme occidental commence, alors, à se mettre intégralement au service de la révolution, en tant que telle. Comment ? En allant systématiquement chercher l'origine du langage dans le modèle mécanique de la géométrie, l'origine de la connaissance (de l'entendement) dans les sens, et l'origine de l'autorité politique dans le nombre des sujets.

P 287

Par son essai, John Locke est à Descartes ce que Newton est à Galilée: en inversant le rôle de l'esprit et des sens, à partir de la vision mathématique de Newton, Locke entend prouver que l'entendement (la connaissance) est écrit en langue nominaliste, comme Newton a prouvé que la nature est écrite en langue mathématique. Par cette formule révolutionnaire, Locke pose le principe de la génération spontanée de l'entendement: les sensations sécrètent spontanément la pensée à travers l'alambic de l'abstraction. Mais d'où vient l'abstraction ? Mystère !

Toujours est-il que, par sa formule, Locke tranche le dernier lien —respecté par Hobbes— qui attachait le langage à l'absolu religieux pour l'enchaîner à l'arbitraire de l'abstraction. Il substitue le livre de la Géométrie au livre de la Genèse. «Locke est formel: le signe ne doit pas être encombré par la relation qu'il peut avoir avec le réel.» (Julia Kristeva). Plus de transcendance possible. L'inversion des valeurs est totale.

Prises à leur source, toutes nos sciences politiques, toute notre philosophie, toutes nos sciences de l'homme sont basées sur cette hypothèse vieille de trois cents ans. Cette formule de la génération spontanée de l'esprit, à partir des sens, est la clef de la révolution de tout le discours occidental. C'est elle qui fonde la philosophie des Lumières et le langage révolutionnaire. Ainsi, déjà à partir de 1689, « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. »

Mais cette Révolution de l'entendement n'est pas gratuite. En substituant à la formule féodale, l'esprit gouverne les sens, la formule révolutionnaire, les sens gouvernent l'esprit, John Locke ne vise, en fait, qu'à ouvrir la route au pouvoir politique de la bourgeoisie.

Il faut dire qu'au xvllic siècle, la ploutocratie anglaise disposait déjà du pouvoir matériel. Elle n'avait plus qu'à faire sauter le verrou du langage réaliste pour pouvoir prétendre enfin à la légitimité du gouvernement. La logique du langage réaliste —l'esprit gouverne les sens— était même le seul obstacle restant sur sa route. Comment expliquer un tel blocage?

Tout simplement par le fait que, dans la pensée analogique médiévale, la société est une personne dont la tête est le roi-sacré; l'esprit, le clergé; le bras droit, la noblesse; les sens, la bourgeoisie; et l'ensemble du corps, le peuple. Autant dire que dans le langage médiéval, la bourgeoisie —même lorsqu'elle est immensément fortunée; même lorsqu'elle est détentrice de la réalité du pouvoir— ne peut qu'être la servante d'une transcendance qui la dépasse. Dans la vision religieuse médiévale, la bourgeoisie ne doit jamais parvenir au pouvoir suprême, même si elle peut s'en rapprocher indéfiniment.

C'est pourquoi la bourgeoisie était obligée d'inverser l'ordre naturel du langage héréditaire pour assouvir sa volonté de puissance. Pour elle, parvenir à « faire croire » (Machiavel) qu'« il n'est rien dans l'esprit qui n'ait, d'abord, été dans les sens» était le seul moyen de faire admettre qu'elle avait vocation à régner en maître. Mais, intervertir l'esprit et les sens, c'est substituer la recherche du bonheur bourgeois à la quête du salut médiéval. Et le bonheur prendra dans le langage révolutionnaire la place qu'occupait le paradis dans le langage chrétien. «Le bonheur est une idée neuve en Europe», proclamera même Saint-Just en pleine Terreur.

Cette analogie corporelle socio-politique a été rendue célèbre par l'histoire romaine. En 493 av. J.-C., la plèbe de Rome s'étant retirée sur l'Aventin, Menenius Agrippa —un plébéien devenu sénateur— dut conter à la plèbe le fameux apologue des Membres et de l'Estomac pour la faire revenir à l'intérieur de Rome. Cet apologue remonte, d'ailleurs, à la plus haute antiquité : les membres, fatigués de leur rôle actif, ne veulent plus travailler pour l'estomac dont ils n'apprécient pas les fonctions secrètes; et le résultat de cette grève, c'est la mort du corps tout entier. Esope l'a reprise sous le titre du Ventre et les pieds et Sieyès en inversera la morale en la ramenant à un pourcentage quantitatif pour prouver que le corps pèse plus que la tête.

La véritable motivation politique de Locke apparaît dès ses premiers écrits qui ont rapport à la politique et au commerce. L'environnement dans lequel incube son Essai est par ailleurs très révélateur de la véritable vocation politique de rceuvre de Locke. En effet, l'Essai fut esquissé, en 1671, à partir des discussions du cercle de Shaftesbury, dont Locke était le conseiller, le médecin et le secrétaire depuis 1666. Or, Shaftesbury est, avec Newton, la clef de l'Essai de Locke.

Toujours est-il que ce qui nous intéresse particulièrement ici, ce sont les conséquences de la destruction des deux tiers du langage. Si l'on en croit Sieyès, elles auraient dû être plus que négligeables: bénéfiques. Or, on connaît la suite. La petite «épuration», prônée par Sieyès, a rapidement produit plus de deux millions de morts —8% de la population!—, en enclenchant la Terreur, les guerres de la Révolution et celles de l'Empire. Et elle a fait perdre à la France, définitivement, son rang de première puissance sur terre et sur mer. Ce désastre sans précédent n'est-il pas, à lui seul, la démonstration par l'absurde que les deux premiers ordres —loin de ne représenter que 4% de la nation— en étaient la clef de voûte ?

En fait, le langage de la représentation nationale de Sieyès est absurde à la fois qualitativement et quantitativement: comme tout être, une nation n'est pas, d'abord, une quantité mais une qualité.

Le premier sophisme de Sieyès consiste à confondre le poids d'une catégorie sociale avec son volume alors qu'il est bien connu justement que les deux fonctionnent en sens inverse. Plus une catégorie sociale est importante, moins elle est nombreuse. Par définition, les dirigeants sont moins nombreux que les exécutants, et le pouvoir suprême ne repose que sur une seule tête. C'est ce qui fait son importance. Nulle part la tête n'est plus grosse que le corps! Et c'est justement parce que les valeurs du clergé et de la noblesse étaient celles de toute la nation que la terreur et la répression firent —par définition— cent fois plus de victimes dans le tiers état que dans les deux premiers ordres. Frapper la tête, c'est atteindre le corps.

Ce qui est vrai socialement et politiquement l'est également dans le langage. Sont-ce les mots les plus nombreux qui ont le plus de poids dans le langage? Les mots Liberté, Égalité et Fraternité ne pèsent-ils pas plus sur l'esprit des hommes que quinze pages de nomenclatures techniques? Et une des grandes découvertes de la médecine contemporaine n'est-elle pas, justement, celle de l'importance vitale des oligo-éléments (1945) —ces quantités infimes d'or, de cuivre, de cobalt, etc.— pour l'ensemble de l'organisme? De même, on avait cru —par analogie avec le fonctionnement mécaniste d'une locomotive— que c'était le nombre de calories (1835) qui donnait à l'organisme le pouvoir de lutter contre la maladie. La médecine a dû attendre la découverte de l'importance des vitamines, en 1912, pour comprendre l'importance des crudités et de la diète de calories. Jusque-là la science pensait naïvement que la valeur de la salade se mesurait en calories... Et qu'elle était donc quasiment nulle! Elle ignorait les vraies valeurs que la salade représentait. De même, c'est pour avoir été incapable de formuler dans le langage ce qu'il représentait que Louis XVI a péri,

297

saisis par la gendarmerie à Casselay, avaient fait rôtir l'avant-bras du mort, et le dévoraient à table 9.

Lors de l'exécution de Louis XVI, des cavaliers trempèrent leur épée dans le sang du roi, d'autres s'en barbouillèrent le visage, un sans-culotte, enfin, après en avoir goûté dit : « Il est bougrement salé ! »Io

L'atmosphère de sauvagerie qui se dégage de cette période, a été traitée par le ci-devant académicien Morellet, sur le mode ironique dans un texte, non publié : un Nouveau moyen de subsistance pour la nation, proposé au Comité de salut public en messidor de l'an II (juin 1794) :

Je propose aux patriotes qui font une boucherie de leurs semblables de manger la chair de leurs victimes et, dans la disette à laquelle ils ont réduit la France, de nourrir ceux qu'ils laissent vivre des corps de ceux qu'ils tuent. Je propose même l'établissement d'une boucherie nationale sur les plans du grand artiste et grand patriote David, et une loi qui oblige tous les citoyens à s'y pourvoir au moins une fois chaque semaine, sous peine d'être empoisonnés, déportés, égorgés, comme suspects, et fiel demande que dans toute fête patriotique il y ait un plat de ce genre, qui serait la vraie communion des patriotes, l'eucharistie des jacobins".

Manifestement, au sens symbolique le plus large, le cannibalisme révolutionnaire englobe le mythe de la guillotine.

Comment ne pas être frappé par l'analogie religieuse de la Terreur et du cannibalisme ? L'orgasme tribal du détruire-manger ou du manger ou être mangé, se retrouve dans l'hystérie des massacres comme dans les slogans révolutionnaires qui fonctionnent sur le modèle de « la liberté ou la mort » ou de « vaincre ou mourir ». Quand Marat écrit comment le sang fertilise l'histoire, la régénération par le sang joue le rôle symbolique du détruire-manger de la tribu cannibale. Il faut se rendre à l'évidence. Ce retour symbolique et réel du cannibalisme -contenu depuis plus de deux mille ans- dans une société chrétienne qui célébrait journellement le sacrifice du corps et du sang du Christ, ne peut être un simple accident. Qui aurait imaginé à la fin de ce xvme siècle, si policé, que le langage cannibale allait faire irruption dans le langage politique ? D'ailleurs, d'où ce cannibalisme pouvait-il provenir puisque l'homme est naturellement bon ?

387

Dieu, éternellement. C'est pourquoi la révolte conséquente conduit nécessairement à revendiquer l'Égalité avec la Divinité elle-même !

Et c'est bien ce processus d'inversion du rapport de l'homme à la divinité que nous décrit la révolution religieuse de 1789-1794. Elle commence symboliquement, le 4 mai 1789, par la procession du Saint sacrement qui ouvre les États généraux. Et elle se termine, du 8 juin au 28 juillet 1794, par la procession de l'Être suprême, par la Grande Terreur et par la chute de Robespierre qui la ferment. Entre ces deux dates, on assiste à l'inversion du principe d'incarnation en principe d'abstraction. Après Thermidor, une contre-révolution se développera, qui ramènera la religion du culte de l'Être suprême à celui du Verbe chrétien. Et, en 1801, Napoléon signera le Concordat avec le Pape. Il faudra attendre 1905 pour que, la révolution ayant repris son cours « normal », l'état de la société permette enfin la séparation de l'Église et de l'État.

Le 4 mai 1789, c'est la société française que représente la procession du Saint sacrement qui, avec le Roi, est au centre des trois ordres hiérarchisés. L'ordre matériel de la procession —incarné par la position des personnes, leurs costumes, les rites et les symboles— est alors parfait. C'est toute la société française qui, une dernière fois, se met en marche pour représenter le principe dont elle procède.

Mais le nouveau langage révolutionnaire porteur d'une nouvelle société est déjà dans les têtes de Mirabeau, de Bailly, de Robespierre, etc. Et toute l'histoire de ces quatre années sera celle de ce langage révolutionnaire qui va inverser la procession du 4 mai en celle du 8 juin, et toute la société avec lui. La séquence des décrets et des décisions de l'Assemblée est particulièrement révélatrice de cette métamorphose. Elle s'apparente à un listing de programmation dont chaque date serait un numéro d'instruction.

Alors, à nouveau, après cinq années de bouleversement, le 8 juin 1794, l'ordre inversé de la procession —représentatif de la nouvelle société— sera parfait. A cette date, derrière l'abstraction de l'Être suprême qui aura remplacé le Saint sacrement en tête de la procession, marchera le Législateur Robespierre à la place du Roi sacerdotal. Viendront ensuite les nouveaux privilégiés, les membres de la Convention : les tricolores qui ont remplacé les trois ordres privilégiés. C'est toute la nouvelle société qui est ainsi représentée, marchant derrière son nouveau principe de substitution.

Le 8 juin, les tricolores se réuniront sur une montagne artificielle, au Champ-de-Mars, pour prêter des serments de haine éternelle à la royauté. Quel symbole que cette réunion sur « la » montagne ! L'analogie religieuse de cette scène avec l'Ancien Testament est éblouissante. En effet, l'Arche d'alliance était ce sanctuaire dans lequel Moïse renferma les tables de la Loi que Dieu lui avait données sur le Mont Sinaï.

Et c'est sans doute en raison même du fait qu'elle apparaît comme une pure parodie de l'Ancien Testament que cette procession de l'Être suprême -mise en scène par David- n'a pas été prise au sérieux. Pourtant, c'est justement cette analogie qui est importante, car elle est un précieux témoignage de l'inversion religieuse que constitue la Révolution. Cette religion révolutionnaire,

cette révolution patriotique s'était développée spontanément dès la Constituante : elle avait son credo (la Déclaration des Droits de l'Homme), ses symboles (le bonnet rouge, la cocarde tricolore, les autels de la patrie, les arbres de la liberté), ses cérémonies (les fêtes où l'on célébrait les martyrs de la liberté et où l'on commémorait les grands événements de la Révolution), ses hymnes enfin (la Marseillaise, la Carmagnole, le Chant du Départ). » (Malet et

Isaac).

Et le rapport du 7 mai 1794, fait par Robespierre au nom du Comité de salut public, confirme pleinement cette inversion. Robespierre y présente le culte de l'Être suprême comme un moyen de consolider la République en offrant aux Français une religion d'État comme produit de substitution au catholicisme. Après l'Ancien Testament et après le Nouveau, Robespierre se fait donc Moïse et Dieu à la fois pour donner aux hommes une nouvelle Arche d'alliance.

Dans son rapport, Robespierre ne cache pas, d'ailleurs, que sa religion est un artifice dans la droite ligne du noble mensonge de Platon et de l'utilitarisme de Locke.

Et si l'existence de Dieu, si l'immortalité de l'âme, n'étaient que des songes, elles seraient encore la plus belle de toutes les conceptions de l'esprit humain. (...) Il s'agit de considérer seulement l'athéisme comme national et lié à un système de conspiration contre la République. (...) Aux yeux du législateur, tout ce qui est utile et bon dans la pratique, est la vérité. (sic) (...) Aussi je ne sache pas qu'aucun législateur se soit jamais avisé de nationaliser l'athéisme. Je sais que les plus sages même d'entre eux se sont permis de mêler à la vérité quelques fictions, soit pour frapper l'imagination des peuples ignorants, soit pour les attacher plus fortement à leurs institutions. Lycurge et Solon eurent recours à l'autorité des oracles, et Socrate lui-même, pour accréditer la vérité parmi ses concitoyens, se crut obligé de leur persuader qu'elle lui était inspirée par un génie familier. (...) Sans contrainte,

393

tromper, pour le maçon, l'initiation consiste à régénérer l'Évangile profane pour le remettre à l'endroit, pour lui donner son vrai sens perdu, pour en extraire la Parole perdue. C'est pourquoi l'Évangile selon saint Jean est « l'Évangile des initiés » qui leur permet d'extraire le Verbe maçonnique du Verbe chrétien :

De la résolution prise en commun naquit la Franc-maçonnerie moderne, chétif enfant, comparable à celui que la légende fait naître à Bethléem, entre le boeuf et un âne. Transportés dans l'auberge qui remplace l'étable, ces animaux symbolisent l'entêtement de vivre et le manque d'initiation. Qu'importe, si le Verbe maçonnique non encore manifesté s'incarnait dans un organisme vigoureux, lui permettant de conquérir le monde et de le régénérer à son heure 40 I

C'est dans l'esprit de cette restauration du vrai sens initiatique qu'il faut envisager le mythe du meurtre d'Hiram qui apparaît comme l'inverse analogique de la crucifixion du Christ. C'est par cette seule analogie que nous tiendrons le noeud de notre sujet, car le meurtre d'Hiram et la crucifixion du Christ sont, à eux seuls, les deux mystères fondateurs de la maçonnerie et du christianisme. Comprendre le rapport du christianisme et de la maçonnerie, c'est comprendre comment Hiram est le négatif du Christ, et réciproquement.

Pour comprendre ce rapport grammatical, nous nous appuierons sur l'oeuvre magistrale d'Oswald Wirth, auteur de La franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes, sa philosophie, son objet, sa méthode, ses moyens, et franc-maçon de renom lui-même. L'analogie qu'établit Oswald Wirth entre le Christ et Hiram est sans équivoque :

Des comparaisons s'imposent d'ailleurs entre la Passion d'Hiram et celle du Christ. De part et d'autre, le Maître succombe, victitne des mêmes vices, puis revient à la vie pour ne pas abandonner ses disciples qui ont besoin d'être dirigés dans l'accomplissement de leur tâche. Celle-ci consiste, pour les Chrétiens, à réaliser sur terre le Royaume de Dieu (...). Les Maçons poursuivent le même idéal, lorsqu'ils se proposent d'achever la construction du Temple de la Fraternité universelle; mais leur méthode n'est pas celle des religions. (...) Si le Christ symbolise donc, d'une manière très générale, la Lumière rédemptrice (...) il faut voir en Hiram une Lumière analogue (...)41.

Hiram est la personnification de la Pensée initiatique maçonnique qu'il ressuscite en la personne de chaque nouveau maître ; tout comme le Christ est l'incarnation du Verbe divin qu'il ressuscite en chaque nouveau chrétien.

Hiram est donc comme le Christ. Comme lui, il est le maître frappé qui doit ressusciter pour régénérer l'Humanité, tout comme le Christ doit la sauver. D'un côté il s'agit de retrouver la Parole perdue, de l'autre de reconnaître le Verbe : « Nos mystères se rapportent à une magie supérieure, étrangère à tous les vains prodiges, et nous ne réaliserons notre Grand Œuvre qu'en retrouvant la Parole Perdue. »

Mais c'est à partir de ce point -dans l'attitude que le chrétien et le maçon adoptent devant le meurtre de leur maître- que l'analogie s'inverse. En effet, autant le chrétien voit dans le meurtre du Christ -dans sa Tête coupée- une heureuse faute, felix culpa, qui rachète ses propres fautes, et qui ne saurait donc être vengé mais doit être racheté par la pénitence ; autant le maçon voit dans le meurtre d'Hiram -dans sa Tête coupée- un crime qui crie vengeance et réparation par le Glaive :

Ajoutons que le Glaive, inutile aux constructeurs, est une arme magique, redoutable aux fantômes, comme le montre Homère dans l'Odyssée, lorsqu'il chante son héros évoquant l'ombre du devin Tisésias. Sachons manier cet acier et nulle calomnie ne pourra nous atteindre 42.

Devant le même mystère de la Tête coupée, le chrétien réagit donc par l'Oblation, le maçon par la Révolte et le Glaive. Et c'est de ce sentiment opposé devant la même situation que découle toute l'inversion de leurs deux langages. C'est de ce point précis de l'esprit -oblation ou révolte ; bien ou mal- que part le double risque de dérapage : bûcher et croisades pour la Vérité ou guillotine et épuration des traîtres à l'Humanité.

Devant le meurtre d'Hiram, la maçonnerie est obligée de réagir par une obsession d'auto-justification et d'épuration car, selon le mythe, le crime n'a pas été perpétré de l'extérieur mais de l'intérieur par des faux frères qu'il s'agit d'identifier et de retrancher de l'ordre :

Mais ce qui achève de paralyser toutes les énergies, c'est la certitude que les criminels doivent être cherchés parmi les Compagnons. (...) Maintenant le malheur est accompli. Hiram n'est plus là pour assigner sa tâche à chacun des constructeurs. Le travail est suspendu ; avant de reprendre, les ouvriers ont conscience qu'ils doivent épurer leurs rangs. Tout Compagnon aura donc à prouver qu'il est innocent du meurtre d'Hiram. (...) Démasquons maintenant les meurtriers d'Hiram. Ils sont nombreux, hélas 43

C'est donc tout naturellement que le mythe du meurtre d'Hiram produit les « grades de vengeance » et le secret juré, sous peine d'avoir -symboliquement, il est vrai- la tête tranchée. On sait, en effet, que lors du serment d'initiation de l'apprenti, il lui est demandé de jurer : « Je préférerais avoir la gorge coupée plutôt que de manquer à mon serment. » Selon G. Serbanesco, le premier qui devait être vengé, c'était Hiram, et plus tard Jacques de Molay, le grand maître des Templiers, brûlé vif par ordre de Philippe le Bel.

A la simple lecture de tels textes, il est aisé d'évaluer le risque de dérapages inhérent à un tel langage. Pour des esprits passionnés tels que Marat, Desmoulins ou Danton, la tentation n'est-elle pas grande de passer du plan symbolique au plan réel, de 1789 à 1793 ? Ce risque est aggravé du fait qu'en 1789, la moitié de la population est mineure ; tandis que cette culture philosophico-maçonnique de la régénération -mot familier même chez Louis XVI- est dominante. Et dès que l'on entre dans ce point de vue du langage symbolique, il est difficile de ne pas voir dans le processus révolutionnaire qui conduit de la mise en accusation des traîtres à la guillotine -de la Parole coupée à la Tête coupée avec le serment de Haine à la royauté de l'Être suprême-, une profanation du mythe d'Hiram.

Notons bien que ce constat ne présume en rien de quelque intention ou de quelque responsabilité effective que ce soit. Il se contente de noter que, grammaticalement, la loi des suspects, le tribunal révolutionnaire, le langage jacobin et la guillotine fonctionnent sur le mode du mythe d'Hiram ; que le dérapage des faits, qui mène de la régénération de 1789 à l'épuration de 1793, s'inscrit dans la logique de son langage symbolique.

Allons plus loin dans l'analogie inversée de la Passion du Christ et de celle d'Hiram. Chacun sait que le langage de l'Oblation des Chrétiens, qui exclut, par définition, la Révolte, a néanmoins conduit aux Croisades pour reprendre le tombeau du Christ,à1' Inquisition et aux bûchers pour couper la parole et pour châtier les hérétiques. N'est-ce pas sous le même rapport analogique des deux passions -du Christ et d'Hiramqu'il faut comprendre l'« inquisition dans l'Inquisition » (Winock) des jacobins, et sa guillotine ? Car, à l'évidence, le bûcher et la guillotine jouent le même rôle symbolique dans les deux langages. Pour l'inquisiteur, le bûcher représente l'enfer de la destruction du corps qui empêche la résurrection des élus. Pour le révolutionnaire, la guillotine symbolise l'enfer de la séparation des traîtres du corps social qui empêche sa participation à la communauté des vivants qui constituent

le paradis terrestre. Le rite de la guillotine a donc une valeur symbolique. Et ce n'est pas par hasard qu'à partir de Sieyès des expressions telles que « retrancher la noblesse du corps politique » ou « retrancher le clergé du corps politique » —inconnues jusque-là— apparaissent en prémices de la guillotine.

En bref, en 1789, sous le rapport symbolique du langage, la franc-maçonnerie est à la Révolution, ce que le clergé est à l'Ancien Régime. Dans ces conditions, faut-il plus reprocher à la franc-maçonnerie, la guillotine et la terreur qu'au christianisme, le bûcher et l'Inquisition ?

La Révolution n'a-t-elle pas montré, avant tout, qu'entre la volonté de l'homme et les faits qui en résultent, il s'interpose sans cesse un prisme pervers qui fait dévier toutes les promesses de bonheur que nous avait faites la philosophie des Lumières ?

Il nous reste à voir, en deçà du plan symbolique, qui est Hiram. Hiram est, dit-on, l'architecte du Temple de Salomon. Mais nul ancien manuscrit maçonnique ne fait la moindre allusion à sa mort tragique avant 1725. Selon Oswald Wirth, sa légende —ce pur chef-d'oeuvre— a été construite de toutes pièces par un inconnu. Et « ce n'est guère qu'à partir de 1733 que les Loges de Londres apprirent à gémir rituellement sur le tombeau qui vint de Tyr se mettre au service du roi Salomon (...). » r Certes, du temps de Salomon, un roi Hiram de Tyr a existé, mais il ne fut jamais appelé à la construction du Temple. Pourtant, pour des raisons inconnues, on en fit « subitement le héros primordial de la Franc-Maçonnerie ».

Puisque Hiram n'est pas un personnage historique, c'est donc dans— notre culture symbolique qu'il faut aller chercher la véritable source du meurtre d'Hiram. Et aussitôt, l'image de Prométhée s'impose comme premier modèle d'Hiram. On sait que, dans la mythologie grecque, le titan Prométhée déroba le feu aux dieux —qui se le réservaient— pour l'apporter aux hommes et leur donner ainsi le pouvoir technique. On dit que Prométhée enseigna de nombreux arts aux hommes et qu'il façonna même l'homme avec de l'argile en l'animant avec une parcelle de feu divin. Pour le punir d'avoir voulu être comme un dieu, Zeus enchaîna le titan Prométhée au sommet du Caucase, tandis qu'un aigle lui rongeait le foie. Les poètes Eschyle, Goethe, Byron et Shelley s'inspirèrent de ce mythe, et aujourd'hui l'adjectif prométhéen est souvent appliqué à la quête de l'empire du monde par le Pouvoir scientifique, rival de Dieu.

Mais le mythe grec de Prométhée, qui porte et qui emporte le feu appelle analogiquement le mythe grec de l'astre Lucifer « qui porte la Lumière », nom qui fut appliqué au Christ, aux premiers siècles de notre ère, puis au Démon. Encore une inversion ! L'analogie entre Prométhée et Lucifer est frappante, bien que le premier ait une bonne réputation et le second une mauvaise. Lucifer, pourtant, l'ange de la révolte contre Dieu est le plus intelligent des anges. Lui aussi porte une lumière, rivale de celle de Dieu, qu'il propose aux hommes comme la vraie.

L'analogie de Prométhée-Lucifer et d'Hiram est saisissante dans la logique d'Oswald Wirth. Le Grand architecte Hiram, comme le Prométhée des Grecs ou le Vulcain des Romains, est, lui aussi, savant dans la manipulation des métaux.

La pleine lumière conduit ainsi à la Tolérance qui caractérise la Sagesse des Initiés. Il faut être arrivé à tout juger avec sérénité, pour obtenir le droit d'ouvrir la fenêtre occidentale du Sanctuaire de la Pensée. Le soleil s'est alors couché : l'agitation du jour se calme et la paix du soir s'étend graduellement sur la plaine. Les détails s'y estompent dans l'ombre grandissante, qui fait ressortir l'étoile vespérale devant laquelle pâlissent toutes les autres. Cet astre n'est plus l'arrogant Lucifer, inspirateur d'orgueil et de révolte ; c'est un foyer de douce clarté, qui porte au rêve évocateur de l'idéalité 44.

Devant la force et la séduction d'un tel langage symbolique, on conçoit qu'en 1789 le décalage des niveaux de langage en présence ait conduit à un véritable krach socio-politique.

Le double langage des révolutionnaires : le privé et le public

Ce qui frappe dans l'engrenage sanglant de la Révolution, c'est son caractère implacable. « La Révolution est comme Saturne : elle dévorera ses enfants. » (Vergniaud, le 31 mars 1794). A un moment ou à un autre, la Révolution finit par demander à chacun de ses disciples une fraction de lui-même trop importante pour qu'il puisse, en conscience, continuer à la suivre. Le doute s'empare de son esprit ; il devient moins convaincant ; il se fait couper la parole ; il a la tête tranchée.

Sous la Révolution, il n'y a pas d'un côté les bons, et de l'autre les mauvais, comme l'affirme Robespierre : « Il ne peut y avoir que deux partis dans la Convention : les bons et les méchants. » (12 juin 1794). Dans cette révolution, chacun est bon avant de devenir mauvais. De Louis XVI à Robespierre, en passant par Barnave, Mirabeau et Danton, chacun est bon, tant qu'il favorise le mouvement, avant de devenir

466